2021年9月1日水曜日

2020年9月25日金曜日

2020年5月17日日曜日

伊藤計劃『ハーモニー』:世界は健康ディストピアへ向かうのか

新型コロナウィルスの感染拡大により、この状況を予期したかのような小説や映画が注目を集めています。小説では、カミュ『ペスト』、小松左京『復活の日』、映画では『コンディション』、『感染列島』などなど。

そんな中で、意外と言及されていないのが、伊藤計劃のSF小説『ハーモニー』です。

『ハーモニー』のあらすじ

『ハーモニー』は、早逝したSF作家の伊藤計劃氏により、2008年に出版された小説です。

あらすじは次のようなものです(筆者によるまとめ)。

舞台は「大災禍(ザ・メイルストロム)」と呼ばれる大混乱を経た21世紀後半。世界はこの混乱を二度と繰り返さないため、住民に健康管理デバイス"WatchMe"を埋め込み、心身の健康状態を「生府」が管理しコントロールする監視社会を構築した。結果、人々から病気は駆逐され、見かけ上の調和がとれた社会が実現した。

そんな中、世界中で同時多発的な(この世界ではほぼ起こり得るはずのない)自殺が発生。世界保健機構(WHO)の螺旋監察官として紛争地帯に駐留していた主人公のトァンは、少女時代の友人ミャハとの記憶を足がかりに、この自殺の謎に迫る。

「大災禍」は、2019年に北米で発生した暴動をきっかけに核戦争が発生し、その混乱により未知のウィルスが流出するなどし、放射能汚染による病気や感染症が世界的に流行したものとされています。

人々の健康を第一とする「生命主義」が世界を支える思想となり、医療技術は高度に発達し、「大災禍」を繰り返さないためであれば人々も進んで監視社会を受け入れる。健康を害するタバコや酒は禁止。体内に埋め込まれたデバイスWatchMeは、体内の健康を監視するだけでなく、データにより生活様式の提案をする、病原体の侵入を防ぐ、その人の行動履歴から社会評価を記録、また他人の社会評価を表示するなど、健康以外の事柄もすべて制御している。国際機関では、保健機構が絶大な権力を有している。

本作では、こんな世界が描かれています。

起こるはずのない同時多発自殺はなぜ起きたのか、それに対して世界はどう動いたのか、友人ミャハはどう関わっていたのか。世界のハーモニーは保たれるのか。

そのあたりは原作や漫画、映画を見てもらえればと思います。映画はNetflixで観ることができます。筆者は原作を読んだ後に映画を見ました。映画は賛否両論ですが、漫画は評価が高いようですね。

現在のパンデミック後の世界と『ハーモニー』

『ペスト』や『復活の日』と違い、『ハーモニー』では感染症の流行そのものは描かれていません(「大災禍」も核戦争と病気の複合的な混乱とされている)。本作はどちらかというとパンデミックの「その後」の世界を予見したものといえます。

パンデミックの発生で、各国は感染者の行動追跡や感染予防のための行動制御に血道をあげています。特にもともと監視社会を目指していた国はさらに拍車がかかり、『ハーモニー』に見られる「健康ディストピア」に向かっているとすら思えます。

現在できることは、せいぜい位置情報の記録くらいですが、健康管理デバイスの携帯を義務づけるようなコミュニティ(職場、学校、自治体、あるいは国単位)も出てくるでしょう。

監視社会を描くSF小説は定番であり珍しくありませんが、健康を中心としたディストピア社会を舞台にした作品はそこまで多くはないような気がします。気になる人は、ぜひ読んでみましょう。

2020年4月4日土曜日

Zoom以外のオンライン授業用コミュニケーションツールを比べてみた(Google Meet / Microsoft Teams)

たしかにZoomはオンライン授業に便利ですが、1つのサービスに利用が集まると問題も出てきます。一昔前のようにアクセス集中で簡単にサーバが落ちることは減りましたが、それでもダウンすることもあります。また、つい最近のニュースにもあったように、セキュリティー上の問題が発生すると、一斉に多くのユーザが影響を受けます。

人気ビデオ会議アプリ「Zoom」が今も抱えるさまざまな問題 | TechCrunch Japan

ということで、Zoom以外にオンライン授業に使えるコミュニケーションツールについてまとめてみました。

オンライン授業に用いるコミュニケーションツールの条件は

まず、なぜ今、みんながオンライン授業のためにZoomを使い出したのか考えてみましょう。それにはいくつか理由があるはずです。筆者は、オンライン授業に適したコミュニケーションツールには、コスト面をひとまず除くと、次の5つの条件が必要なのではと考えています。

①複数人同士のビデオ通話・チャットができる

②ライブストリーミングができる

③コラボレーション機能がある(あるいは外部ツールと連携できる)

④権限管理(閲覧制限)ができる

⑤プライベート用のコミュニケケーションツールと混同しない

一つずつ、背景を見ていきましょう。

①複数人同士のビデオ通話・チャットができる

まず一般にオンライン授業というと、この機能が必須になります。大学の授業ではディスカッションや質疑を取り入れた授業が多いので、ただ授業をビデオ配信ではなく、双方向でコミュニケーションができなければいけません。これはだいたいのツールにあります。②ライブストリーミングができる

とはいえ、100人を超えるような大人数の講義だと、色々と収拾がつかなくなります。そうした大規模な講義は、Youtube Liveのように、1人から受講者多数に一方的に配信する形式が望まれます。この機能も1つのツール内にあった方が便利です。③コラボレーション機能がある(あるいは外部ツールと連携できる)

授業資料のシェアや共同編集をすることが多くなります。そういった機能が、コミュニケーションツール内にあるか、または容易に外部のコラボレーションツールと連携できることが望ましいです。④権限管理(閲覧制限)ができる

オンライン授業とはいえ、学校外の人に見られては困ります。変質者がオンライン授業に侵入したというニュースもありました。なので、閲覧権限を持った学生だけが参加できるよう管理できる必要があります。⑤プライベート用のコミュニケケーションツールと混同しない

①〜④だけ見ると、じゃあLineやinstagramでもいいじゃん!てなりますが、プライベート用のSNSを授業で使うのは、学生も嫌でしょうし、教員も嫌です。なので授業用は別のツールを用いたいです。ほかにも望ましい条件はあるでしょうけど、個人的にはこの5つが満たせればいいかなと思っています。そして、これらを満たすツールとして、Zoom、Google Meet、Microsoft Teamsを紹介します。

Zoom

それではまず、いま大本命のZoom。注目が集まっているのは、上の①〜⑤の条件を満たしているからという事があると思います。

①のビデオ通話・チャットはもちろん、基本機能としてあります。ただし無料ユーザは通話時間の上限が40分、参加人数は100人までとなっています。新型コロナウィルスの流行を受けて、教育機関のユーザに対しては40分の上限を一時的に取り除いています。なので、90分の授業をZoomでやっても大丈夫なわけです。

②のストリーミングは、「ウェビナー」という機能として備わっています。これは有料プランでないと使えません。

③コラボレーション機能は、Zoomはそこまで強くはありません。ファイル転送ができるくらいで、ファイル共有や共同編集となると、Dropboxなど別のサービスと連携することになります。

④権限管理も、大丈夫です。授業にパスワードをかければ、リンクを知っていても忍び込むことはできません。

⑤プライベートツールとの兼ね合いも、ZoomをLineのように友人と家族とのやりとりで使うことは、まずないと思います。

Zoomの最近の躍進は、こういった条件が満たされていることのほかに、Zoomはコロナウィルスの問題が出る前から、教育関係者の中で流行り始めていたことも大きかったと思います。

2019年の夏ころだったか、自分でSkypeの設定もできなかったような大学教員がZoomで打ち合わせをしていて驚いたことを覚えています。

Google Meet

次に、Googleの提供する"Meet"です。これは、G suite Educationなど、Gmailを使うサービスを組織で契約している場合に使えるサービスです。2020年7月1日までは、どのような契約プランでも無料で使えるようになりました。

G suiteの大きな特徴としては、ウェブブラウザだけで全て完結するということです。ZoomやTeamsはデスクトップソフトのダウンロードが必要か、あった方が便利です。

①ビデオ通話も、ブラウザ(またはスマホアプリ)上で行います。Chrome以外のブラウザでも多くの場合は対応しています。ブラウザではなく電話やビデオ会議専用のPolycomなどを通じての参加もできるようです。参加人数は250人まで。

②のストリーミングは、なんと10万人まで視聴が可能なようです。まあ10万人の視聴する講義なんて無いと思うので、この数は無視していいですが、ともかく大人数への配信も問題ないということです。またこの機能は、管理者の設定次第では使えないこともあるようです。

③コラボレーション機能は、Meetの画面上では直接使えるものはあまりありません。基本的にはGoogleの提供する様々なサービス(ドライブ、Classroomなど)を併用します。

④権限管理も、招待制にできるので、大丈夫です。組織のアカウントを持っていなくても参加できるような設定(リンク発行で参加)も可能です。

⑤プライベートとの兼ね合いも大丈夫ですが、個人でgmailアカウントを持っている人も多いので、利用するときに学校アカウントと間違えて個人アカウントでログインしており参加できないというトラブルも想像されます。

Chromebookを全学生に配布しているなど、Googleべったりな機関はMeetを使えばいいのではと思います。ブラウザだけで完結するよう、作りはかなりシンプルで、動作は軽快です。

ただGoogleにありがちな、ヘルプやチュートリアルが不親切な面があるので、最初はとっつきづらいかもしれません。

Microsoft Teams

https://www.microsoft.com/ja-jp/education/products/teams

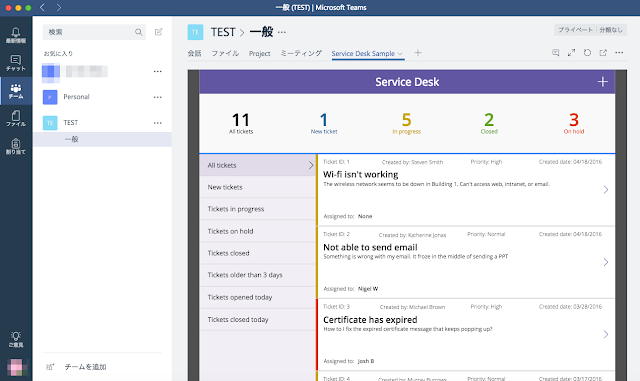

最後にMicrosoft Teamsです。これはOffice 365の機能の1つであり、Office365 Educationを契約している教育機関で使うことができます。契約プランによっては含まれていない場合もあります。およそ3年前に開始されたサービスで、チャットツールSlackの対抗馬としてまさに売り出し中のサービスです。

①ビデオ通話は、ブラウザとデスクトップソフト、スマホアプリいずれでもできます。ビデオ通話の最大参加人数は、Meetと同じ250人。

②ストリーミングは、「ライブイベント」機能として使うことができます。Teamsの場合は視聴者1万人までらしいですが、講義には十分な量ですね。

③コラボレーション機能は、おそらくTeamsが一番強いと思われます。ファイル共有にはOnedrive、さらにOffice365のWord, Excel, Powerpoint, OneNoteなどと連携できます。Teamsのデスクトップアプリを設定すれば、その画面上でWordやパワポの共同編集まで一貫してできます。

④権限管理も問題ありません。Teamsでは、「チーム」単位でチャットグループを管理し、その中で通話や配信を行います。なので、最初に講義のグループを作ってしまえば、次に授業を行うときもアクセスが簡単です。

⑤プライベートとの切り分けも容易だと思います。Gmailに比べると、microsoftの個人アカウントを使っている学生は少ないはずです。

Office365 Educationを契約している教育機関は多いので、導入ハードルは低いはずです。また、wordやパワポを直接使えるというのは便利です。

一方、これはMicrosoftにありがちですが、多機能なぶん、どうしても動作にもっさり感が出てしまいます。

こういうツールはあまり入門書は出ないのですが、4月下旬に出版されるものもあるようです。

結局、どれがいいのか?

どれが一番かという結論は特にありません。それぞれの機関で状況が違うので、ケースに応じて使用するツールを決めればいいのかなと思います。

ただ、もともとGoogleのG suiteやMicrosoft Office365を法人契約していて、MeetやTeamsをすぐ使える状態にあるにも関わらず、「みんなが使っているからZoomを使おう!(無料だし)」となりかけている現状には少し違和感を感じます。

筆者はGoogleやMicrosoftの回し者ではありませんが、本当にZoomを必要としているユーザーのためにも、Zoom熱は少し冷まして、他のツールも検討してみてはどうかなと思います。

2019年8月4日日曜日

ウズベキスタンは「次なるベトナム」となるか

ウズベキスタンとは

ウズベキスタンは中央アジアに位置する国で、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタンに囲まれた内陸国です。海に出るためには2つ以上の国を通過しなければならない「二重内陸国」です(二重内陸国は世界に2カ国しか存在しない)。最近は前田敦子さん主演の映画「旅のおわり世界のはじまり」の舞台にもなり話題を読んでいます。

「旅のおわり世界のはじまり」公式サイト

ウズベキスタンのあたりは地理的に東西を結ぶシルクロードの交易の要塞として栄えた地域で、歴史を勉強した人であれば「サマルカンド」「ティムール朝」などといったキーワードを聞いた人も多いでしょう。この地域では、歴史上、多くの国が勃興していきました。

20世紀に入りロシア革命が起こると、ロシア帝国の支配を受けていたウズベキスタンでも共産党政権が成立し、ソビエト連邦の一共和国としてウズベク・ソビエト社会主義共和国が成立します。その後、1990年代に入るとソ連崩壊に伴い独立し、現在のウズベキスタンとなりました。

独立後のウズベキスタンでは、初代大統領のカリモフ氏が長らく強権的な政権を維持してきましたが、2016年にカリモフ氏の死去に伴い新大統領のミルジョエフ氏に変わると、社会・経済の改革が進められるようになりました。

ウズベキスタンの歴史や概要については、以下の書籍を読むと理解が進みます。

人口増加

ここからが本題です。ウズベキスタンの現状を、ベトナムなど東南アジア諸国と比較しながら考察していきましょう。まずは人口です。ウズベキスタンは中央アジア諸国の中でも最大の人口規模を有し、現在の人口は約3,200万人(2018年)。ベトナムは9,000万人以上なので多くは見えませんが、マレーシアの人口も約3,200万人と同じくらいです。

ウズベキスタンでは人口増加が顕著で、合計特殊出生率は2.46(2016年)。これは、日本で第一次ベビーブームのなごりが残っていた1950年代の水準に近いです。いわゆる「人口ピラミッド」は日本の高度経済成長期のようなピラミッド型になります。なお世界人口基金によると、2050年にはウズベキスタンの人口は4,000万人を突破すると見込まれています。

経済成長

ウズベキスタンのGDP(国内総生産)は433億ドル(2018年)で、世界94位。経済規模は確かにそれほど大きくありません。ウズベキスタンよりも人口が少ない隣国カザフスタンのGDPよりも少ないです。人口規模が同じマレーシアにも到底敵いません。当然、一人あたりGDPもさほど高くはありませんが、実はちょうどベトナムの一人あたりGDPと同じくらいです。そして一人あたりGDPの推移を時系列で比較すると、ウズベキスタンとベトナムはまさに同じような値を推移してきています。

今後、ウズベキスタンとベトナムのどちらが成長のピッチを速めるか、このグラフは見モノと密かに注目しています。

ウズベキスタンの経済で今後注目できるのは「観光」、「工業生産」だと考えています。ウズベキスタンは日本国籍者などの入国ビザを免除するなど観光立国を目指しており、観光客は2018年1~9月期で390万人で、2017年同時期に比べ2倍に増加しました(ジェトロ短信より)。

また、工業生産については、過去記事「ウズベキスタンではなぜシボレー車が多いのかでも紹介したように国内にGM系列、ISUZUなどの自動車工場を抱えています。ベトナムでは日本企業の工場が多数進出していますが、ウズベキスタンでも、中東やアフリカ、ヨーロッパへの供給地として、自動車、繊維などの工場を展開する余地があります。

工業生産の状況については、JETROのレポートが参考になるので、ご覧ください。 https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2018/b1866ca3b26e44f7.html

留学生の増加

次に、留学生の増加について考えます。ベトナムやネパールからの留学生が急増していることは数年前から言われていましたが、2017〜2018年頃から、ウズベキスタン出身の留学生が急増したことが関係者の間では話題になりました。日本学生支援機構(JASSO)が公開している外国人留学生在籍者数のデータを見ると、ウズベキスタンから大学・大学院への留学生数は383人(2016年)、441人(2017年)ときて、2018年には705人と一気に増加しています。日本語学校への留学者数を合わせた総数は、1,047人(2017年)だったのが、2018年には2,132人を突破しており、日本語学校への留学者数の増加が顕著です。

ベトナム(留学生総数72,354人/2018年)と比べるとまだウズベキスタン出身留学生の割合は少ないですが、タイ(3,962人)やマレーシア(3,094人)と並ぶような日本留学の送り出し国となる可能性があります。

日本語学校への留学は、実質出稼ぎ労働の斡旋をしているような学校の問題もあり、なかなかビザが取りにくくなっていると言われているので、一時的に日本語学校への留学者数は減る可能性もあります。ただ、ウズベキスタン側は海外留学を支援する奨学金基金(El-yurt umidi)を創設するなどしており、日本への留学者数は今後も増え続けるでしょう。

まとめ(将来発生する「ウズベク人問題」に備えて)

ウズベキスタンを、ごく限られた視点ですが東南アジアとの比較で考察してみました。今後、東南アジア諸国と同様に経済成長し、日本との関係も深まるとなればバラ色の未来があるような感じがしますが、一方で問題も発生してくるでしょう。

例えば、急増したベトナム人やネパール人の技能実習生の問題(受入企業の劣悪な労働環境や失踪)、東京福祉大学の外国人研究生「行方不明」問題などです。こういった外国人労働者、留学生の問題が起こった時に、これまでは中国、ベトナム、ネパールなどの国名が報道ではあがっていましたが、この中に「ウズベキスタン」が加わる日も近いでしょう(なお、ウズベキスタンも技能実習生の送り出し国です)。

実際に、日本に住むウズベキスタン国籍者が、不法滞在や窃盗で逮捕されるニュースもちらほらと聞くようになりました。

またこれはフィクションですが、ウズベキスタン出身の技能実習生らが主要な登場人物となるミステリーが「文芸カドカワ」連載されているようです。ミステリーなので設定上必要だったのかもしれませんが、ベトナム人でもネパール人でもなく、ウズベキスタン人というのが象徴的なような気がします。

移民国家・日本を舞台に新・直木賞作家が放つ壮大なミステリ!【新連載試し読み 真藤順丈「ビヘイビア」】 | カドブン

ウズベキスタンをよく知る人やネットワークのある人は、「かれらは親切でお互いよく助け合うから、日本でも穏やかに暮らすだろう」などとつい思ってしまいがちです。しかし、彼らだけ特別なんてことはありません。いつかどこかの地域で、「ウズベク人問題」が発生する日も来るでしょう。

そんな時に備えて、過去に学び、在日ウズベキスタン人が適切なサポートを受けられる体制ができることを願いますし、筆者もウズベキスタンに縁がある人間の一人として、できることがあれば力を尽くしたいと考えています。

2018年9月30日日曜日

”SDGs”(持続可能な開発目標)を知るためのリンク集

SDGsとは

SDGsとは、Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)の略で、国連が2030年まで世界各国での達成を目指して掲げている目標リストのことです。以前はミレニアル開発目標(MDGs)というものがあり、特に開発途上国が達成すべき目標として掲げられていました。MDGsは2015年までの目標であったため、その後継として作られたのがSDGsです。SDGsは、開発途上国だけでなく、先進国も含む各国が達成すべき目標として掲げられていることが大きな違いです。

SDGsは国際機関、各国政府、NGO、教育機関、企業までもが標語として据え、様々な取組を開始しています。

ここでは、SDGsをこれから知ろうとする時に参考になりそうなウェブの情報源を紹介します。

SDGsを知るためのウェブサイト

Sustainable Development Goals website

まずは本家本元、国連による公式ウェブサイト。とりあえず公式情報を見たい時はここを確認しましょう。残念ながら日本語版はありません。Sustainable Development Goal indicators website

国連統計局によるSDGs関連のデータソースです。進捗状況を数値で見たいときにはこちらでしょう。SDGs Index & Dashboard

学者らによる報告書を公開しているサイト。毎年発行される"SDG Index and Dashboards report"は、各地のSDGs達成状況についてのかなり詳細なレポートとなっているので、一度は見ておいた方がいいでしょう。SDGs(持続可能な開発目標)17の目標&169ターゲット個別解説(イマココラボ)

SDGsの17目標とそれぞれの目標に関連するターゲットが日本語で解説されています。17の目標しか書かれていない情報ソースが多い中で、ターゲットまで書かれているのは便利です。首相官邸 SDGs推進本部

SDGs推進本部は首相官邸に置かれているようです。日本政府のSDGsに関する方針や公式情報を確認したい時はこちらを見るといいでしょう。Japan SDGs Action Platform(外務省)

日本の外務省が運営するSDGsのページ。首相官邸のページよりは外向けで見やすくなっています。総務省や環境省、JICAなどによるSDGsのページにもここの「関連リンク」から飛べます。外務省×SDGs Twitter

外務省のSDGs専用のTwitterアカウント。主に日本国内のSDGs関連イベントなどの情報発信がされています。まとめ

以上、SDGsについて知ることができるリソースを紹介しました。筆者自身もまだまだ勉強中なので、他にいいソースを見つけたら随時更新していきます。2018年8月20日月曜日

Microsoft Teamsの研究3:Teams無料版は有償版ユーザーも活用できる!

Microsoft、「Slack」対抗の「Teams」を無料で提供開始 日本でも - ITmedia NEWS

この無料版は、無料でTeamsを使いたい新規ユーザーだけではなく、すでに有償版を利用しているユーザーにも活用できる事を紹介します。

※ 関連記事

Zoom以外のオンライン授業用コミュニケーションツールを比べてみた(Google Meet / Microsoft Teams)

2020/4/8 追記

現在、新型コロナウィルスの感染拡大を受けた在宅勤務の増加で、この記事へのアクセス数が増えています。在宅勤務を増やす・また生産性を向上させるため、Teamsの使い方で気になる点があればお問合せフォームかコメント欄からご連絡ください。

可能な限りブログ記事にし、微力ながら在宅勤務の導入・効率化に貢献したく思います。

無料版と有償版の違い

本題へ入る前に、Teams無料版と有償版の違いを確認しましょう。Microsoftの公式ページを見ると、有償版で利用可能だが無料版では使えない機能は、以下の通りとなっています。

Microsoft Teamsを無料で

- Exchange によるメール ホスティングと独自のメール ドメイン

- OneDrive、SharePoint、Planner、Yammer などの Office 365 のサービス

- ファイル ストレージの容量(無料版:ユーザー 1 人あたり 2 GB と共有ストレージ 10 GB、有償版:ユーザー 1 人あたり 1 TB)

- あらかじめスケジュールを設定した会議

- 会議の録画/録音が Microsoft Stream で可能

- 電話での通話と電話会議(プレミアム版ではアドオンで使用可能)

一方、上記以外の機能は無料版でも全て使えるわけです。チャットは無制限、ユーザーはプレミアム版と同じ300ユーザーまで、個人・チームでのビデオ通話も同じようにできます。

ストレージの容量さえ気にしなければ、無料版でも十分に活用できるものになっています。

有償版ユーザーによる活用:組織外とチームを作る時

さて、本題の有償版ユーザーによる無料版Teams活用の方法に話を移します。活用できるのは、 組織外の人とチームを作る時 です。

筆者の職場はOffice365 Educationを契約しておりTeamsも使えるのですが、組織外のユーザーを招待することが禁止されています。

これにより、組織外の人とのやりとりは、SkypeやSlackなど他のツールに切り替えねばなりませんでした。この状況が、無料版の登場により解決されそうです。

どういうことかというと、①組織外の人に無料版アカウントを作ってもらい、②自分の組織アカウントを招待してもらう ことで、組織外の人ともTeamsの有償アカウント1つで繋がることができるのです。

以降、簡単に手順を紹介します。

①組織外の人に無料版アカウントを作ってもらう

まずはチームを作りたい組織外の人に、無料版アカウントを作ってもらいます。Microsoftのページから、「無料でサインアップ」をクリックして、登録します。

こういうWebサービスがはじめての人は、ちょっと戸惑うかもしれません。そんな時には「Skypeの進化版です!」と説明すれば分かってもらえると思います。誰もが知るMicrosoftだし、Slackやチャットワークを使ってもらうよりはハードルが低いはずです。

ブラウザでも使えますが、ソフトをダウンロードしてもらった方が便利なので、PCかタブレット、スマホにソフト(アプリ)をダウンロードするように伝えましょう。

②自分の組織アカウントを招待してもらう

お相手(組織外の人)のセットアップが無事に完了したら、チーム名の右にあるメニュー(・・・マーク)から、「メンバーを追加」を選びます。そして、対象者(ここでは自分の組織アカウント)を追加してもらいます。

これで、組織外の人に準備してもらうことは終わりました。

③自分のアカウントで、組織を切り替える

招待してもらうと、招待の通知がメールやアプリ上に届いています。まず、それを承認します。招待を承認すると、右上のアカウントあたりのメニューで、組織が切り替えられるようになっています。そこから、新しい組織に切り替えましょう。

すると、見た目はあまり変わりませんが、新しく作った組織の画面へと切り替わります。

もちろん、今まで有償版で使っていた機能は使えませんし、ストレージも無料版に準じます。

まとめ

Teams無料版を有償版ユーザーが活用する方法を紹介しました。堅い大企業や教育組織の場合、情報漏洩対策などの点から「組織外のユーザーを招待する」権限を無効にしている場合が多いと思われます。それでも、組織外のユーザーとTeamsでやりとりしたい時はあると思います。そんな時に、この方法は有効ですね。自分も無料のTeamsアカウントを新規作成するという方法もありますが、アカウント切り替えは面倒ですから。

とはいえ、有償版ユーザーからすると、いちいち組織を切り替えなければいかないのが、若干面倒です。このあたり、複数の組織をシームレスに使えるようにできると、使いやすくなるのになと思います。(まあ、組織を間違えてメッセージやファイルを投稿するのを防ぐという面はあるのかも)

ひとまず、無料版の提供は大きな一歩なので、今後の発展を願います。

この辺の本が参考になりそうです。

2018年7月4日水曜日

QRコードは簡単に作れるという話

QRコードって、日常でよく見かけますよね。正方形の、3隅に目印のついたバーコードです。

実はこれ、誰でも簡単に作ることができるのです。このことは案外知られていないようなので、ここで紹介しておきます。

QRコードとは

そもそもQRコードとは何なのか。QRコードを発明したのは、実は日本の会社「デンソー」です。デンソーが運営しているサイト「QRコードドットコム」によると、デンソーウェーブ(当時は現・株式会社デンソーの一事業部)がQRコードを発表したのは1994年のこと。当初は自動車部品業界などに採用され(デンソーはトヨタグループですからね)、2000年代、カメラつき携帯電話の普及とともに、QRコードも一般に広がり始めました。

デンソーが特許を保有していますが、オープンにしている規格のため、誰もがこの技術を利用できます。

QRコードの作り方

さて、それでは肝心のQRコードの作り方について。まず、Googleなどの検索エンジンで「QRコード 作成」と検索してください。上位にいくつかQRコード作成のウェブサイトが表示されます。そのうちどれを使っても問題ありません。

QRコードの開発元デンソーもQRコード作成サイトを公開しているので、どれがいいか分からなければこちらを使いましょう:QRコード作成|QRの解析 無料【公式】

使い方は簡単です。例えば、QRコードを読み込んでどこかウェブサイトにアクセスさせたい場合、そのURLをボックスに入力します。そして「QRコード作成」ボタンを押します。

するとダウンロードボタンがあらわれるので、これを押します。QRコードが画像ファイルとしてダウンロードされます。

あとはこれを、ファイルに貼り付けたりして、使えばいいのです。

まとめ

QRコードの作成、簡単ですよね。でも意外と一般には知られてないみたいで、QRコードをさっと作れると「すごーい!」と言われたりします。全然、すごくないんですけどね。QRコードは単にURLへ誘導する以外にも、いろいろな使い方ができます。

例えば、チラシAとチラシBにそれぞれ違うURLのQRコードを貼ってアクセス統計を取ると、AとBどちらの方が効果があったのか(たくさんアクセスを集められたか)判定することができます。

ぜひ、普段のお仕事に活用してください。

2018年5月14日月曜日

ウズベキスタンではなぜシボレー車が多いのか

その理由が、シボレー車の圧倒的シェアです。あくまで体感ですが、走っている車のうち、8割以上はシボレーブランドの自動車と思われます。トヨタやホンダなんてほとんど見かけません(隣国カザフスタンはトヨタだらけなのに)。しかも白い車体ばかりです。

|

| 首都タシケントの中心部。写っている車はすべてシボレー車 |

なぜシボレーはウズベキスタンで人気なのでしょうか。

気になったので、少し調べてみました。

シボレーとウズベキスタンの関係

シボレーは、アメリカの自動車メーカーGM(ゼネラル・モーターズ)が有するブランドです。日本ではあまり見かけませんが、全世界で展開されているブランドです。GMがウズベキスタンへ進出したのは1996年。GM傘下の韓国の自動車メーカーGM大宇(Daewoo・デウ 、現在の韓国GM)が、ウズベキスタンの国策自動車会社(UZ Auto)との共同出資でUz-Daewoo-Autoという自動車ブランドを設立したことがきっかけです(公式サイトによると、登記自体は1993年、実際の稼働は1996年開始)。

半国有の自動車メーカーということで、輸入車よりも有利な条件で販売されていたと想像できます。ウズベキスタンはソ連からの独立後、漸進的に社会主義経済からの移行をしていたのです。

その後、GM大宇ブランドの廃止に伴い、2008年にUz-DaewooもウズベキスタンGMへと変わりました。いまでもDaewooのロゴ入りの車を見かけますが、多くはシボレーブランドのロゴに切り替わっています。

参考:http://gmuzbekistan.uz/companies/istoriya_razvitiya

https://en.wikipedia.org/wiki/GM_Uzbekistan

シボレー・ウズベキスタンのラインナップ

世界的ブランドのシボレーとはいえ、もともとがDaewooブランドだったこともあり、ラインナップもDaewooに準じています。現在のシボレー・ウズベキスタンが扱う車種は以下の通り。 |

| Uzbekistan GM公式サイトより |

基本カラーが白のためか、ほとんどが白い車体です。ときどき緑の車体を見ると「おっ」と思います。コンパクトからSUVまで、ひととおりそろっている感じです。

中でも面白いのが、Damas(ダマス)です。これは、かつてGMと提携関係にあったスズキのエブリィを基にした車種だそうで、その後DaewooおよびウズベキスタンGMで独自の進化を遂げました。

レトロというか、愛嬌がある顔立ちで、個人的には好きです。街中でも普通の乗用車や配達車として、よく見かけます。

ウズベキスタンのダマスについてレポートしている日本語記事(カーマニアでも走ってるクルマの名前が滅多にわからない! ウズベキスタンのクルマ事情 | 日刊SPA!)によると、現地のディーラーでも人気のようです。

さらに、GMウズベキスタンはRavonという新たなブランドを2015年に立ち上げました。これは特にCIS地域のローカルブランドだそうで、ロシアやウクライナ、カザフスタンなどに展開しています(UzDaily.com: New automobile brand Ravon presented in Moscow)。

まとめ

ウズベキスタンでシボレー車が多い理由についてまとめてみました。前述のように、ウズベキスタンGMはRavonという独自ブランドで近隣地域に展開しようとしています。GM資本は入っていますが、独自ブランドで積極的に自動車生産・販売を行っているのは、中央アジアでもウズベキスタンだけでしょう。

なお、ウズベキスタンはISUZU のトラックやバスの生産も行っています。自動車生産は非常に盛んなのです。

ウズベキスタンは生産人口も多く、工場労働者の確保も容易でしょう。2016年に大統領が変わり、近隣諸国との関係改善を進めているところです。今後、ウズベキスタンの自動車産業がこの国の発展の鍵となる可能性が、大いにあります。

ウズベキスタンの今後の成長に関する考察は、別記事「ウズベキスタンは「次なるベトナム」となるか」をご覧ください。

2018年4月29日日曜日

PowerAppsで作るアプリ例 (1):学生情報検索アプリ

Microsoftは、モバイルアプリをプログラミング不要で数分で作れてしまうPowerAppsというサービスを提供しています。

では、このPowerAppsでどんなアプリが作れるのか、実際に作ってみた例を紹介します。

この記事では手順を1つ1つ詳細までは解説しません。あくまでアプリの作例とその大まかな構造を紹介することで「こんな感じで、こんな簡単に作れる」ということを分かっていただければと思います。

概要

今回作ったのは、学生情報検索アプリです。私の職場は大学で、学生の交換留学プロジェクト(大学全体の交換留学ではなく、特別プログラム)を担当しているので、海外へ送り出した学生と、日本へ留学に来た学生をそれぞれ管理するアプリが欲しいと思い、作ってみました。表側の構造

アプリの見える部分(表側)構造は、次のようになっています。- トップページ

- 派遣学生管理ページ

- 派遣学生新規追加フォーム

- 受入学生管理ページ

- 受入学生新規追加フォーム

トップページ

派遣学生・受入学生管理ページへそれぞれジャンプするボタンがあるだけです。

派遣学生管理ページ

名前、派遣先国、連絡先などで検索できます。情報は右側に表示され、保存・削除ができます。 また、右上「+」のボタンから新規追加できます。

派遣学生新規追加フォーム

新たな学生の情報を登録できます。

受入学生管理ページ

名前、出身国、連絡先などで検索できます。情報は右側に表示され、保存・削除ができます。 また、右上「+」のボタンから新規追加できます。

受入学生新規追加フォーム

新たな学生の情報を登録できます。

裏側の構造

表側(見える部分)の構造を紹介しましたが、では、裏側はどのような仕組みになっているのでしょうか。PowerApps編集ソフト(ブラウザ版)で、裏側の構造を確認してみましょう。

表側のそれぞれの画面に対応した画面が作成されています(Welcome, Inbound, Outbound, InboundEdit, OutboundEdit)。作りたい画面=構造です。わかりやすいですね。初期状態では1枚しか画面がないので、作りたい画面の分だけ、新たに作成する必要があります。

派遣学生管理ページを例にして、その中がどういう構造になっているか紹介します。

左側の「画面」の「Outboundlist」を展開すると、その画面に含まれる様々なパーツのリストが表示されます。

このアプリで重要なのは、 1.学生情報を一覧表示する左部分(Outboundlist)と、2.その内容を表示し編集ができる右部分(Form2_2)です。この2つはそれぞれデータベースに接続され、データの読み書きがなされる部分です。

1.Outboundlistは、「ギャラリー」というパーツです。これは「挿入」メニューから追加できる要素で、あらかじめ何種類かデータ表示方法のテンプレートがあり、その1つです。2.フォームも「挿入」メニューから追加できます。

他は、検索窓、他のページへのジャンプボタン、保存ボタン、削除ボタンがあり、それぞれ関数を付け加えると機能を果たすようになります。

データベース

学生の情報が出てくるということは、データベースがあるはずです。このアプリの場合は何を使っているかというと、Office365のOneDriveです。OneDriveに学生の情報を蓄積するExcelファイルを保存し、そことPowerAppsを繋げているのです。

ファイルの保存先はOneDriveでなくとも、DropboxなどPowerAppsが連携可能なストレージサービスやデータベースであれば接続が可能です。

まとめ

PowerAppsを使ったアプリの例とその構造を紹介しました。このアプリを作る難易度ですが、機能自体はシンプルなので「Excelの関数が使える(苦手じゃない)人であれば作れる」程度だと思います。ただ、はじめてだと手間取る部分が多いはずです。慣れれば2−3時間くらいで作れるでしょうね。

例として「学生情報の管理」アプリとしましたが、これとほぼ同じ構造で、顧客管理や在庫管理アプリなどが作れるでしょう。

今後もPowerAppsを使ったアプリ実例は、不定期に紹介していきたいと思います。

PowerAppsの入門書もぼちぼち登場しています。

※個人情報をExcelに入れてクラウドストレージ上に置くのは、職場によっては情報管理規定に反する可能性があります。私の職場もそのおそれがあり、アプリは実運用していません。

2018年4月11日水曜日

2018年4月5日木曜日

【2018年版】これから大学で働く人に読んでもらいたいIT入門記事

この春から、全国の大学で職員、教員、研究員、コーディネーターなどとして働き始める方はたくさんいると思います。

大学の特徴として、とにかくデスクワーク、ペーパーワークが多いという点があります。Excel、Word、パワポのオンパレードです。なので、何にもまして、Officeソフトを中心にITを活用して、業務を効率的に進める事が重要になります。特に最近は、国公立大学での人員削減や採用抑制が目指されているので、効率化の必要性は高まっています。

正規職員として採用された 方は新人研修などがあるかもしれませんが、教員や研究員、非正規職員にはほとんどないでしょう。分野や研究室にもよりますが、これまで研究一筋で事務仕事など経験がないという方には試練の連続だと思います。

このブログでは、IT系企業を経て大学で働いている筆者が、ITを活用して業務を効率化するための記事をいろいろと書いています。

その中から、まさにこれから大学で働く新任者に役立ちそうな記事を選んで紹介します。

全般・心構え

まずは心構えからです。パソコン仕事が苦手な方は、まず読むことをおすすめします。パソコンを使いこなすのは難しい・・・と思い込まず、「楽をしよう」と認識することが大切だと思います。わざわざ右クリックしたり、メニューを選択しなくても済む「ショートカットキー」という方法。使ったことのない人は、基本的なものから試しましょう。

Officeソフト

名前のリストとテンプレートをもとに、修了証を簡単に作る方法です。ほかにも宛名印刷、通知文書などにも応用できます。これもWordの差込印刷機能に似ています。あるリストをもとに、別のシートで何かを一括入力したい時に便利です。

Office365

普通のOfficeソフトではなく、オンラインで使えるMicrosoftのサービス「Office365」を組織全体で契約している、というところも多いと思います。Office365はWordやExcelをブラウザーで使えるほか、データをクラウドに保存できたり、アンケートフォームを作ったり、業務アプリを作ったり、といった機能があります。これらをうまく活用すれば、仕事をさくさく進めることができます。

まずはフォーム作成機能のFormsについて。フォーム作成はいまや、必須の事務スキルと思います。

ちょっと発展的ですが、PowerAppsというソフトを使えば、プログラミング不要で、オリジナルの業務用アプリを短時間で作ることができます。

メール

よくある「ファイルが重すぎてメール添付で送れない!」という場合の対処法。活用する機会があるはずです。これは特に、学生にも知ってほしいです。ウェブサービス

オフィスワークでよくある、「画像をPDFにしたい!」「PDFを画像にしたい!」「PDFを圧縮したい!」などといった事が、ウェブブラウザだけで簡単にできちゃう、という話。ウェブサービスをたくさん使っていると、大量のパスワードを覚えなければなりません。その煩わしさから解放してくれる便利なサービスがあるのですが、果たして・・・。

小技

使う機会があるかわかりませんが、一応。発展

本気で業務改善に取り組みたい場合は、次の記事が参考になるかもしれません。意欲のある方はどうぞ。最後に

紹介した記事は、当ブログに掲載した記事だけなので、ITを使いこなすための心構えで書いたように、Googleで情報を調べたり、体系的に学ぶなどしてスキル向上を目指しましょう。ここ最近、日本の大学教育や研究環境の危機が叫ばれています。

限られた資源を、研究力・教育力の向上に注ぐ為にも、大学に関わる個々人のスキルアップは欠かせないと考えています。私がこのブログで効率化の記事を色々と書いている理由もこれです。

やたらめったらITを導入すればいいわけではありませんが、こうした知識が少しでも課題解決に役立つことを願います。

最後に、愚痴の記事を一つ。

JASSOが指定するExcelフォーマットが非常に煩雑という件。この記事を書いたおかげか知りませんが、年々、少しずつ簡略化と改善が見られます。

参考文献:

2018年3月28日水曜日

【2018年版】留学生が日本で携帯電話を使う一番いい方法は?

はじめに

文部科学省の方針もあり、日本へ来る留学生の数は増える一方です。筆者は現在、大学で留学生を受け入れる仕事もしていますが、その時によく問題になるのが、留学生の「携帯電話の契約」です。なにが問題か

では、留学生が日本の携帯電話を使おうとする時に、何が問題となるのでしょうか。筆者の経験上、留学生受入の現場では、おおよそ次のようなことが発生してしまいます。- 留学生が日本へ到着。携帯電話を使えるようにしたいので、とりあえず街の携帯電話ショップ(docomo、au、softbankとか)へ行く。

- 田舎のショップだと外国語を話せる店員がいないのでそもそも話が通じない。

- 幸い話が通じても、月額料金の高さと契約プランの複雑さ、違約金の高額さに衝撃を受ける。

- 結果、携帯電話の契約をあきらめて、自国から持ってきたスマホをWi-Fiのみで運用してなんとか過ごす。

- しかし大学から急ぎで何か連絡したいときに電話番号がなくて困る。 すごく困る。 本人も不便。

docomo、au、softbankなどの大手携帯キャリアで契約すると、スマホのデータ通信プランだと6,000円以上するのが普通です。「2年契約」がほとんどのため、半年や1年で帰国する留学生は高額な違約金を払わなければいけません。 しかも割引は本体とセットでの契約でなければ効かず、本体代は分割であっても高額・・・。 とならば、お金のない留学生は携帯電話をあきらめても不思議ではありません。

解決策

解決策としては、次の2つが考えられます。- 中古ガラケー+SIM契約

- 自分のスマホ+「格安SIM」契約

- Softbankのプリペイド携帯「Simply」を契約 ← 追加(2018年版)

1. 中古ガラケー+SIM契約の方法

1つめは、日本にいる間はガラケー(注:日本でしか使えないフィーチャーフォン)を使う方法です。ガラケーは、大手のショップで新品で買うと、非常に高いです。本体代金で3万円以上します。そこで、中古携帯電話ショップへ行って、ガラケーを購入します。 中古ショップでは、ものにもよりますが、安いものだと900円くらいからあります。

そして中古ショップで購入した端末を、docomo、au、softbankなどのショップへ持って行き、電話回線を契約します。 日本の携帯電話はSIMロックがかかっているのが普通なので、必ずその携帯電話が対応したキャリアへ持って行ってください。

データ通信を使わなければ、月700円台〜使えるプランがあります(注:解約金が必要)。 ただし通話料金は30秒で20円と高いので、なるべく自分からは電話をかけずに、かかってきた時だけ使うようにしましょう。 何回か電話をかけても、だいたい月1,000円~1,500円くらいで収まるはずです。

初期費用(端末代、契約事務手数料)で5,000円、月々1,000円×12ヶ月=12,000円、解約金10,000円とすると、1年でかかる費用は30,000円くらいだと思われます。

これくらいなら、まあまあ払えるんじゃないでしょうか。 インターネットは無料Wi-Fiで何とかするから電話だけでいい、という場合はこの方法でいいでしょう。

参考に、大手3社のガラケー料金プランのリンクを載せます。

あと、大手3社に次ぐY!mobileもガラケープランを提供しています。

補足:プリペイド携帯

日本の携帯は大抵ポストペイド(月額制)ですが、例外的にプリペイド携帯も存在します。ただし、通話料が普通のプランより割高になります。auとsoftbankがプリペイド携帯を提供していますが、softbankの方が充実しています。

Softbankのプリペイドを使う場合、「Simply」がおすすめです。この記事の3. Softbankのプリペイド携帯「Simply」を契約するを参照してください。

2. 自分のスマホ+「格安SIM」契約

自分のスマホを持っていて、電話だけでなくデータ通信(インターネット)を使いたい、またはデータ通信だけ使いたいという場合は、格安SIMを契約することをおすすめします。日本はフリーWi-Fiの環境が劣悪です。大都市は多少、フリーWi-Fiスポットは増えましたが、LineやWhats Appなどチャットアプリをよく使う人は、やはりデータ通信のできるSIMが必要でしょう。

格安SIMとは?

格安SIMは、大手通信会社よりもかなり安価に携帯電話やデータ通信の契約ができるサービスのことです。「SIM」とは、携帯電話の通信に必要な小さなICチップのことで、格安SIM会社の多くは、この「SIMカード」単体で販売していることが多いです。

(画像)SIMカード

格安SIMは、大手通信会社の通信インフラを借り受けて、独自のサービスや料金プランを設定してそれぞれのお客さんに提供しています。格安SIMの会社は、ほとんど店舗を持たないかあってもほんの数店舗など、コストを極力抑えています。なので大手よりも格安で通信回線を提供できるのです。

どれくらい安いのか

どれくらい安いのか、比べてみましょう。| 月額料金(通話+ネット) | 契約期間 | 解約金 | データ通信量 | 備考 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 大手通信会社 | 約6,900 円(機種代込み) | 2年 | 9,500円 | 2GB | ・電話かけ放題 ・本体を分割払いで購入した場合は解約時に残債の支払いが必要 |

| 格安SIM A社 | 約1,900円 | 6ヶ月 | 8,000円 | 3GB | ・これに電話料金がかかる(20円/30秒) ・電話機本体を用意する必要がある |

上の表は、電話とネットをスマートフォンで利用する場合の料金比較です。前述のように、大手通信会社の契約プランが複雑怪奇なので、あくまで目安、例と思ってください。

大手通信会社と契約する場合は、機種を同時に購入するのが一般的です。上の月額料金は、Nexus5Xを同時購入した場合の料金です。SIMだけでも契約できるにはできますが、色々な割引プランが効かなくなります。ガラケーにすれば月額料金は安いのですが、最近のガラケーは本体料金がけっこう高いんですよ。

格安SIMでSIMだけを契約した場合、機種本体は自分で用意する必要がありますが、自国でスマートフォンを持っている場合もあるので、それが日本で使える機種の場合は、わざわざ新たに買う必要はありません。買う必要があっても、最近は1万円台でそれなりに使える機種が見つかります。

どうでしょうか。比べてみると、こんなに差があるんです。

なぜ安いのか

安さにはそれなりの理由があります。一般に、格安SIMのデメリットとしては次のようなことが言われています。- 物理的な店舗の数が少ないので、申し込みやトラブルの相談が不便

- 設定を全部自分でやらなければいけない

- 通信速度が遅い

- 通話し放題プランがない

- クレジットカードがないと契約できない場合が多い

2 については、これも若い留学生にとってはさほど苦労しないでしょう。SIMを入れるときに「APN設定」というネットワークの設定をしないと使えません。説明書に書いてある通りに設定すれば大丈夫です。

3 大手通信会社に比べて、通信速度が遅い場合があります。時間帯によって著しく速度が下がる時もあると言われていますが、安いんだからあきらめなさいってことです。最近は、速度については改善されてきています。私も格安SIMを使っていますが、速度の点で不満に思うことはほとんどありません。

4 通話し放題プランが必要な留学生はいるのでしょうか?よほどアクティブなビジネスマンみたいな留学生以外は、それほど自分から電話はかけないでしょう。

5 これだけは問題になるかもしれません。クレジットカードを作って日本に来た学生はよいのですが、日本で留学生がクレジットカードを作ることは簡単ではありません。ただ、銀行振込も可能な格安SIMの会社もいくつかあるので、そういう会社を使うしかないでしょう。

格安SIMのデメリットを見てみましたが、ほとんどの留学生にとって1~4はほとんど問題にならないでしょう。とにかく、使えればよいのです。

格安SIMのサービス

有名な格安SIMのサービスは次のようなものがあります。格安SIMの普及に伴い、だんだんと料金プランが複雑になってきました。長くなってしまうのでここで比較はしませんが、どのサービスも、データ通信は数百円〜、通話つきの場合は1,000円台後半から、プランがあります。

月々2,000~3,000円くらいは携帯電話に出費してもよいという場合は、こういった格安SIMを契約するといいでしょう。

大都市の家電量販店にはだいたい、これらのSIMカードが置いてあり、その場で契約できます。最近では、筆者の住んでいる田舎のケーズデンキやノジマなどにも、一部の格安SIM(楽天モバイルとか)が販売されています。最近は、取り扱い店舗も増えています。

とりあえず近くの電気やさんに行ってみてください。

3. Softbankのプリペイド携帯「Simply」を契約

結論

以上、見てきたとおり、月々1,000円、2,000円くらいでも携帯電話が使えることを紹介しました。日本の携帯電話契約はとにかく複雑なのですが、留学生をサポートする人たち(学校の教職員やまわりの学生)が、ガラケープランや格安SIMについて基本的な仕組みや主なサービスを覚えておいて、留学生におすすめするようにした方がいいと思います。

とにかく留学生には、電話番号くらいは持っていてほしいのです。

SIMカードはamazonから買うと、契約手数料(3,000円程度)が無料になるようです。表示価格が300円とか非常に安く見えますが、もちろん月額料金は別途かかります。また、購入したらすぐSIMが届くのではなく、パッケージの指示にしたがって、各会社のサイトから登録する必要があります。日本語がよくわかる人でも難易度高めかもしれません。

2018年2月6日火曜日

カザフスタン初の仮想通貨「KZ CASH」とは

仮想通貨(暗号通貨)が580億円ぶん流出したり、大暴落したり、何かと話題になっています。そんな中、ほとんどの人が興味がないと思いますが、カザフスタンの仮想通貨事情について調べてみました。そこで見つけた「KZ CASH」について紹介します。

なお以前、仮想通貨について取り上げた記事はこちらです:野口悠紀雄『ブロックチェーン革命』:仮想通貨技術は世界を変えるか - Blog Da

この記事を書いてから、仮想通貨・ブロックチェーンについては、ぼんやりとウォッチし続けています。

KZ CASHとは

KZ CASH(KZC)は、「カザフスタンで開発された最初の仮想通貨」と謳われています。公式サイト:https://kzcash.kz/

CEOは、Alibek Mahambetabiev (Алибек Махамбетабиев、アリベク・マハンベタビエフ)さん。

どんな素性か気になりましたが、英字表記で名前を検索しても、ほとんど情報は出てきません。ロシア語表記で調べたところ、次の記事が見つかりました。

В Казахстане запустили первую криптовалюту(カザフスタンで初めての暗号通貨が発行される)

写真に写っている人がアリベクさんです。

仮想通貨を発行する際には、開発の予定を示した「ロードマップ」が作成されるのが常とのことで、KZ CASHにもロードマップがあります。

Дорожная карта KZCash 2017-2018(KZ CASHのロードマップ)

これを見ると、2017年11月に取引所に上場し、2018年3月には世界TOP5の取引所に上場し、5月には世界100位、同6月には世界30位の仮想通貨を目指す、という野心的な計画が見て取れます。あまりに破竹の勢いすぎて、本気なのかどうか疑いたくなります。

KZ Cashの目的

仮想通貨には、それぞれ特性や作られた目的があります。例えば、Ripple(XRP)は、国際送金を媒介し、送金を低コスト・効率的にするのが大きな目的です。KZ CASHについては、公式サイトのこちらのページに、その目的が書かれています。

https://kzcash.kz/en/17-introductuion

概要を書き出すと、次の通りです。

1.Crypto-ATMを作るページ下段にも、補足的な説明がされています。ここを読むと、特に外国人観光客が使うことを想定していることが分かります。

Bitcoin、Ethereum、Litecoin、そしてKZ CASHを購入、またはカザフスタンの通貨テンゲへ両替できるATMを作る。最初のATMはアスタナ・エキスポセンターに設置する。

2.中小ビジネスの決済に使う

中小ビジネス、特にサービス業の決済にKZ CASHを利用できるシステムを構築する。例えば、合法カジノなどの支払いに利用する。

Payment processing services will be provided in priority to hotels, restaurants and other companies in tourism, in order to make usage of KZ Cash overall and most comfortable for the guests of our Kazakhstan.KZ CASH決済は、特にホテル、レストランや旅行会社によって使われる、とのこと。

前述の合法カジノの記述も合わせると、カザフスタン国民向けの通貨ではない、ということがよく分かります。

しかし、外国人観光客向けのホテルやレストランであれば、大抵クレジットカード決済で十分だし、もしBitcoinやLitecoinがカザフスタン国内で合法的に利用できれば、わざわざKZ CASHに変える必然性は少ないでしょう。

使われるとしたら、KZ CASHで支払いをすることによってホテルやレストランで割引サービスがあるだとか、地域通貨的な使い方のみとなるでしょう。それはそれで、観光振興に役立つので良いと思います。しかし、世界30位の仮想通貨になるだとかは、だいぶ大げさです。

購入方法

BTC Alphaというサイトで購入できるようです。しかし、仮想通貨の相場の状況を確認できるCoinMarketCapというサイトで見ても、出来高はさっぱりのようですね。

https://coinmarketcap.com/currencies/kzcash/

時価総額ランキングでは1,315位(1,507通貨中)。1日の取引ボリュームは10,000~100,000USD(100万円~1,000万円)程度です。ビットコイン(BTC)は1日の取引が数千億円レベルなので、その足元にも及びません。

さすがに今年、世界30位の通貨となることは難しそうです。

買う人はいないと思いますが、購入は自己責任でお願いします。

まとめ

以上、カザフスタンの仮想通貨「KZ CASH」についてわかったことをまとめました。KZ CASH自体は特にものすごい可能性を秘めた仮想通貨でもなさそうです。

ただ、カザフスタンは仮想通貨やブロックチェーンに対して非常に前向きな姿勢だというのは、現地メディアやロシア語メディアで度々取り上げられています。

最近では、カザフスタン・ブロックチェーン・暗号通貨協会という組織ができたようです。

КАЗАХСТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ БЛОКЧЕЙНА И КРИПТОВАЛЮТ

(まだコンテンツは作成中らしいですが、近日中に公開されるとのこと。)

カザフスタンは2017年にアスタナ万博を開催し、万博の会場を金融センターとして活用することを計画しています。

先日、ロシアで仮想通貨の規制法が作られるという報道がありましたが、ロシアと関係の深いカザフスタンも、それにならって今年の早いうちに法整備がなされる見込みです。カザフスタンのような新興国家ほど、トップの意向次第で、こういった新しい技術の導入は早いということも言われます。

KZ CASHはともかくとして、カザフスタンでは今後、国家プロジェクトとして仮想通貨やブロックチェーンの領域で何らかの政策に取り組むものと見られます。この領域での、カザフスタンの今後には要注目です。

2017年11月28日火曜日

忘れられた「戦争」から100年:麻田雅文『シベリア出兵ー近代日本の忘れられた七年戦争』

そして今では、その「戦争」はそれほど顧みられることもないーそれが本書でまとめられている「シベリア出兵」です。

シベリア出兵とは

|

| かつて存在した「極東共和国」の国旗 |

多くの人にとって「シベリア出兵」は、世界史、あるいは日本史の授業で聞いたことがある、くらいだと思います。有名な「シベリア抑留」とは全然別の話です。

本書では、シベリア出兵は次のように定義されています。

シベリア出兵は、ロシア革命の混乱に乗じ、1918(大正7)年に日本海に面したロシアの港町、ウラジオストクに日本を含む各国の軍隊が上陸して始まった。ウラジオストクからは、日本軍は22年に撤兵する。だが本書は、25年にサハリン島(樺太)の北部から日本軍が撤退するまで、足かけ7年に及んだ長期戦と定義する。この経過を、おおざっぱにまとめます。

ロシア革命は、1917年の2月革命、10月革命を通じて、最終的にソヴィエト政権が樹立された一連の事件のことです。ここからかつてのロシア帝国の領土内では内戦が発生します。ソヴィエト側の赤軍と、その他の反革命勢力が争いを始めます。

その時、世界は第一次世界大戦の最中。連合国(イギリス、フランス、ロシアなど)と同盟国(ドイツ、オーストリアなど)が戦っていたところ、ソヴィエト新政府はドイツと単独講和(ブレスト=リトフスク条約)を結び、戦争を終えてしまいました。

イギリス、フランスはこれをよしとせず、ソヴィエト政府を倒して東部戦線を復活させることを狙います。そして日本とアメリカにも、ロシア内戦に介入し、ソヴィエト政府打倒の手助けをしてもらおうと頼みます。

日米はしばらく出兵を渋ったものの、結局、ウラジオストク上陸を皮切りに出兵を決行します。その後、日本は他の各国と協力して反革命勢力を支援したり、パルチザンと戦ったりし、結局バイカル湖周辺の地域まで進出します。

内戦はソヴィエト側が優位となり勝負の行方が見えた頃、他の各国は撤兵しますが、日本はなかなか撤兵せず止まっていました。それも22年には撤兵。日本軍の撤兵に合わせて、それまで日本軍との対決を避けるために存在していた極東共和国はソヴィエト政府に吸収され、その年の12月にソ連の成立が宣言される。

ただし、日本人の民間人が大量に殺害された「尼港事件」を口実に占領していた北サハリンについては、ソヴィエト政府との交渉がまとまるまでは留まり続け、25年に撤兵しました。

これがシベリア出兵のあらましです。

繰り返される「大義なき戦争」「内戦介入」

シベリア出兵は、「大義なき戦争」と言われています。シベリア出兵での「大義」は、「チェコ軍団(※)の救出」というものでした。その大義はいつの間にか忘れ去られ、日本は極東でロシアの持っていた資源や権益奪取に走ります。そうしているうちに、だらだらと戦費をたれ流し、人命も失いつつも、当時入れ替わりの激しかった内閣は撤退を決断できず、結局7年間も戦争を続けてしまいました。

※チェコ軍団:第一次世界大戦時に、オーストリア=ハンガリー帝国からの独立を目指して組織されたチェコ人・スロヴァキア人からなる戦闘部隊。アメリカ経由で欧州へ向かうためウラジオストックへ向かっていたが、途中で反乱を起こしてソヴィエト政府と対立、シベリアで孤立する。

「大義なき戦争」は、現代まで幾度も繰り返されています。イラク戦争では、大量破壊兵器を持つフセイン政権の打倒が大義でしたが、結局大量破壊兵器は見つからず、大義はうやむやになっています。大義があれば戦争していいというものじゃないですが。またシベリア出兵の「内戦介入」という構図も、シリア内戦に見られるように、現代までも繰り返されています。

まとめ:再び極東に夢を見るか

一応ロシア関係の仕事をしている私も、本書を読んではじめてシベリア出兵の全体像をつかむことができました。日本では、日本とロシアの争いの歴史を見る時、日露戦争、第二次大戦末期のソ連による侵攻やシベリア抑留ばかりが語られがちですが、その間にシベリア出兵があり、双方ともに多くの人命が失われたことを忘れるべきではありません(ロシア側の死者は8万人とも言われています)。

ここ数年、日露関係はやや改善の方向に動いており、平和条約の締結や北方領土問題の前進にわずかな希望が見えています。また極東地域の開発に、日本も及び腰ながらも乗り出そうとしています。

この動きに関わる人間は、シベリア出兵の歴史を抑えておく必要が、あると思います。

2017年11月14日火曜日

Office365: 入力フォームのFormsからExcelファイルへ情報を送る方法は?

以前の記事Office365 Education の"Forms"を使ってみようで、Office365 Educationの入力フォーム作成機能「Forms」について紹介しました。今回は「Formsに入力された情報をリアルタイムでExcelオンラインファイルに反映させる方法」を紹介します。

※FormsはOffice365 Education以外でも利用できるようになったようです。ただし本記事は、Office365 Educationでの環境を基準に解説しているため、若干の仕様の違いがある可能性があります。

どういう機能か?

Googleが提供する同じようなサービス「Googleフォーム」を使ったことがある人は多いと思います。そこで、Googleフォームの同じ機能をまず簡単に紹介します。Googleフォームでは、フォームを作ると「回答」タブが現れます。これをクリックし、スプレッドシートらしき緑のアイコン横のメニューボタンをクリックします。この中で、「回答先を選択する」をクリックし、スプレッドシートを作成(あるいは既存のファイルを選択)します。

すると、フォームで回答した内容は、リアルタイムにこのスプレッドシートに次々と追加されていきます。回答結果を他の人とも 共有したい時、リストをすぐ使いたい時など、非常に便利ですよね!

Office365での設定方法

では、Office365で同じことをやりたい場合、どうしたらよいのでしょうか。現状では、Googleフォームと同様にFormsの画面からExcelを作成したり、選択したりすることはできないようです。Formsの「回答」タブに「Excelで開く」というボタンがありますが、これを押すとExcelファイルがダウンロードされるのみで、Excelオンラインのファイルは生成されません。

ではどのようにするかというと、まず最初に、データを入れるExcelファイルを作る必要があります。

Office365のトップ画面からExcelオンラインファイルを作成します。

いつものFormsの画面になるので、フォームを作成していきます。

再びExcelオンラインファイルを見ると、回答を入れる列が自動で作成されています。

フォームを試しに入力してみると・・・・

ちゃんと反映されています!

できればForms画面からもExcelオンラインファイルを生成できるようにしてほしいのですが、まあこの方法も特に難しくはないですね。

注意点

ここで注意点を1つ。フォームを作成したあと、Excelのファイル名を変更したり、移動したりすることができません。こんな表示が出ます。

おそらく、Formsと自動連携しているため、ファイル名や場所を変更すると不都合が生じるのでしょう。ExcelとFormsを連携させたい時には、はじめからファイル名や場所をきちんと決めて作成する必要があります。

まとめ

以上、FormsからExcelオンラインへリアルタイムに情報を送る方法を紹介しました。Formsの進化は早く、Googleフォームを追い上げていると思います。まだまだ、Googleの方が良いなあという点もあるので、今後の発展に期待しましょう!

2017年11月7日火曜日

Microsoft Teamsの研究 2:ファイル共有機能 アップロードしたファイルはどこへ?

第1弾はこちら:Microsoft Teamsの研究1:タブ機能は地味だけどいろいろ使える!

今回は、よく使うであろう、ファイル共有機能について紹介します。

※ 関連記事

Zoom以外のオンライン授業用コミュニケーションツールを比べてみた(Google Meet / Microsoft Teams)

2020/4/8 追記

現在、新型コロナウィルスの感染拡大を受けた在宅勤務の増加で、この記事へのアクセス数が増えています。在宅勤務を増やす・また生産性を向上させるため、Teamsの使い方で気になる点があればお問合せフォームかコメント欄からご連絡ください。

可能な限りブログ記事にし、微力ながら在宅勤務の導入・効率化に貢献したく思います。

何ができるか

チームで仕事をすると、ファイルを共有したい、ということはよくありますよね。そんな時、クラウドストレージのDropboxやMicrosoftのOneDriveをパソコンに設定しておき、指定のフォルダに入れて共有することが多いでしょう。Teamsを使うと、これに近いことがTeamsの画面上でできてしまいます。では、どんなことができるのか、見ていきましょう。

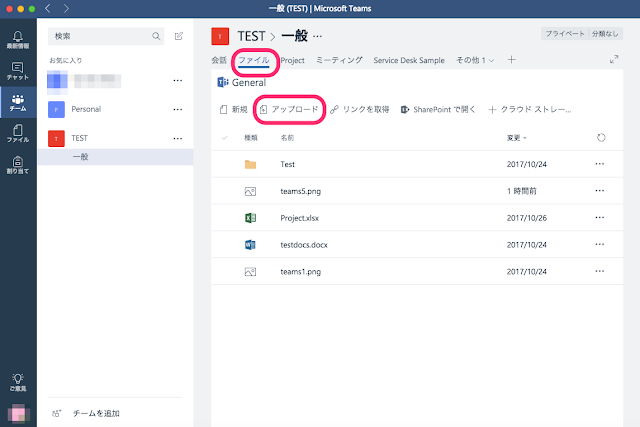

「ファイル」タブでアップロードする

まず一番わかりやすいやり方から。Teamsのチャネル画面には「ファイル」というタブがあります。ここへドラッグ&ドロップ、または「アップロード」ボタンからファイルを選択し、アップロードできます。この画面上で、新規フォルダやファイルの作成もできます。クラウドストレージをブラウザで使うような要領なので、わかりやすいですよね。

チャット画面でアップロードする

もう1つの方法は、ちゃっと画面でアップロードする方法です。ファイルをメッセージ入力欄へドラッグ&ドロップするか、クリップのアイコンを押して、ファイルをアップロードします。ここでアップロードしたファイルは、自動で「ファイル」タブにも反映されます。いちいちアップロードし直さなくてもよく、便利ですよね。一方、チャット画面のファイルがすべて反映されるので、放っておくとファイルタブ内がぐちゃぐちゃになりそうですね…。

編集する

あとTeamsの面白いところは、この画面上でファイル編集までできてしまうことです。まず、ファイルタブでもチャット上でもよいので、アップロードしたファイルをクリックすると、ビュワー(閲覧)画面になります。これは見るだけで、右上の「編集」ボタンを押すとTeams上でファイル編集までできます(Officeファイルに限る)。

こちらが編集中の画面。

他のチャットツールでも閲覧まではできますが、編集までできるのはMicrosoftの強みですね。ただし(やはり)、Teams上での編集は、若干もたつく感じです。「編集ボタン」には「ブラウザで編集」という選択肢もあるので、イライラしたくなければブラウザで編集した方がいいかもしれません。

疑問。ファイルはどこにあるのか?

ここで疑問に思うかもしれません。「ここでアップロードしたファイルは、どこに保存されているのだろう?」と。答えは「Sharepoint」です。SharepointはOffice365のチームポータルアプリケーションですが、Teamsでチームを作成すると、自動的にこのSharepointのグループができます。

Teamsで作成したTESTというチームは、SharepointでもTESTという名前です。

この中の「ドキュメント」を開いてみると、確かにTeamsでアップロードしたファイルがあります。

・・・ということは、Sharepointでアップロードしたファイルはどうなるか?やってみると、予想通り、Teamsのファイルタブにも反映されていました。

まとめ

以上、Teamsのファイル共有機能に関してできることを紹介しました。ファイル共有も編集もできるとなると、前の記事で紹介したタブ機能と組み合わせれば、デスクワークはだいたいTeamsだけで片付いてしまうのではという気がします。外部とのやりとりが無ければ、メールソフトすら開く必要もありません。

「仕事のインターフェイス」としてのTeamsの魅力を感じました。

そのうち、第3弾も書きます!

この辺の本が参考になりそうです。

2017年10月24日火曜日

Microsoft Teamsの研究1:タブ機能は地味だけどいろいろ使える!

利用できるといっても、職場全体で導入された訳でなく、あくまで「使いたい人が使える」状態にすぎません(そして使っている人はほとんどいないと思われます)。

正直、Microsoft Teamsは、有名なビジネスチャットアプリ「Slack」のパクリという認識しかなかったのですが、使ってみるとこれは全く別モノで、優れた点も多々あると思ったので、少しずつまとめてみます。

今回は、Teamsの「タブ」機能について紹介します。

※ 筆者の利用しているサービスはOffice365 Educationであり、ビジネス向けOffice365とは若干、仕様が異なります。

※ 関連記事

Zoom以外のオンライン授業用コミュニケーションツールを比べてみた(Google Meet / Microsoft Teams)

2020/4/8 追記

現在、新型コロナウィルスの感染拡大を受けた在宅勤務の増加で、この記事へのアクセス数が増えています。在宅勤務を増やす・また生産性を向上させるため、Teamsの使い方で気になる点があればお問合せフォームかコメント欄からご連絡ください。

可能な限りブログ記事にし、微力ながら在宅勤務の導入・効率化に貢献したく思います。

タブ機能とは

こちらがTeamsの画面です。Mac用のアプリケーションですが、Windowsでも大体同じです。画面右上のほうに、「会話」「ファイル」といった文字があります。これをクリックすると、ブラウザのようにタブが切り替わります。

「ファイル」のタブにするとこんな感じ。

チャットグループ(Teamsでは「チャネル」という)内のファイル一覧を表示する機能はSlackなど他のチャットアプリでもよくある機能です。

Teamsの面白いところは、タブの一番右にある「+」を押して、自由にタブを追加できることです。

「+」を押すとこんな画面が出てきて、タブに追加できるサービス一覧が表示されます。Office365内のサービス(Excel、Word、Sharepointなど)はもちろん、Asana、Githubなどの外部サービスも「タブ」に追加できるようです。

ではこのタブ機能を使ってどんなことができるか、考えてみようと思います。

活用方法

Excelを貼り付けてプロジェクト管理・タスク管理に使う

多分、いちばん使われそうなものはこれ。チャットグループにアップロードしたExcelファイルを、タブに貼り付けます。すると、会話画面からタブを「Project」に切り替えるとすぐにExcelファイルの内容が表示されます。

この画面上で直接編集もできるので、プロジェクトの進捗状況やタスクの追加などをスピーディーに行えます。

なお、こんな風にタブごとのチャットも作れるようです。

OneNoteで議事録をつける

タブには、Office365で提供されているノート共有アプリのOneNoteも貼り付けられます。OneNoteではこの画像のように「目次」みたいなものを付けられるので、ミーティングごとに議事メモなどをつけるのにぴったりです。

ただ、タブを切り替えるたびに再読み込みするため、若干動作のモタつきを感じます。ここは改善してほしいところです。

OneNoteでは遅いという場合、Wikiというものも使えるようです。こちらはTeams内だけで使える簡易メモのようなものです。

PowerAppsアプリを貼り付けてTeams上から使う

PowerAppsについては、このブログでも何度か取り上げています。簡単に言うと、「業務用アプリをプログラミングなしでさくっと作れちゃう」サービスです。PowerAppsで作ったアプリもタブに貼り付けられるため、わざわざPowerAppsを開かなくてもTeamsからすぐにアプリへアクセスし、利用できます。

ただし、PowerAppsも開くたびに再読み込みするため、若干もたつきます。

何でもいいから使っているウェブサービスを貼り付ける(例:Googleカレンダー)

最後に、タブ機能のすごいところは「ウェブサイト」を貼り付けられることです。ブラウザで表示できるサイトは何でも貼り付けられます。私の職場では、Office365を使えるものの、カレンダー機能が使えないという謎の仕様になっています。なので仕方なくGoogleカレンダーを使っているのですが、これをそのままタブに貼り付けられます。

まず、新規タブを作り、「ウェブサイト」を選択します。そして、GoogleカレンダーのURLを貼り付けます。

これで完了!1度ログインすれば、あとは常にカレンダーが表示されるようになります。

カレンダーを見るために、わざわざブラウザーを立ち上げる必要はありません。

Googleカレンダー以外にも、ウェブサイトなら何でも貼り付けられます。ブラウザで動作するチャットサービス(Chatworkとか)も貼り付けられます。チャットの中にチャットがあるという、奇妙な状況まで作り出せてしまいます。

まとめ

今回はTeamsの「タブ」機能を紹介しました。他のチャットアプリにありそうで無かった、とても優れた機能だと思います。Slackのパクリなんて思ってごめんなさい、Microsoftさん。より便利にするために、タブを切り替えるたびに毎回再読み込みするのを、何とか改善してほしいなあと願います。

この辺の本が参考になりそうです。